Après cinq semaines passées en France, j’étais de retour au Moyen-Orient le 11 août.

Ayant encore quelques semaines devant moi avant la rentrée des classes à Damas, j’avais envie de faire un petit séjour à Beyrouth. Je suis déjà passée plusieurs fois dans la capitale libanaise, elle est l’escale obligatoire pour pouvoir me rendre chez moi à Damas. Mais je ne m’étais jamais arrêtée assez longtemps pour pouvoir la visiter.

Mercredi 11 août donc, je fais mes adieux à Paris et à la France et m’envole pour le Liban. J’arrive à Beyrouth vers 15h35, le temps de passer la douane, de faire un test PCR à l’aéroport (gratuit mais obligatoire même vaccinée) et de récupérer mes bagages, le taxi m’attend déjà dans le hall d’arrivée. Sur le chemin, j’entends bien qu’il y a un petit bruit bizarre mais je sais que la plupart des voitures ont des soucis et qu’avec les problèmes économiques au Moyen-Orient, les compagnies et les chauffeurs doivent faire avec. En Syrie, il y a également le problème de ravitaillement des pièces détachées parfois impossibles à faire venir dans le pays à cause des sanctions. C’est le système de la débrouille qui prend alors le dessus. Au bout d’un moment, alors que le chauffeur s’engage dans la mauvaise allée et qu’il freine brutalement comprenant son erreur, l’embrayage produit un bruit de très mauvais augure et le moteur s’arrête. Impossible alors de redémarrer la voiture. Le chauffeur descend de voiture et demande à un livreur à scooter de l’aider quelques minutes mais l’homme lui fait signe qu’il est pressé et qu’il doit partir. Le chauffeur arrête alors une voiture qui arrive derrière nous et les deux hommes se mettent à pousser la voiture avant que le chauffeur ne grimpe rapidement au volant pour redémarrer le taxi qui, cette fois-ci, obéit. Nous voilà repartis. Quelques minutes plus tard, nous arrivons devant l’appartement de mon amie qui n’est pas là en ce moment mais qui me le prête. Je connais les lieux car à chaque fois que je m’arrête à Beyrouth, à part la toute première fois il y a quasiment un an, c’est désormais chez elle que je fais escale. Le coiffeur d’à côté sait très bien pour qui je viens et me donne tout de suite l’étage de chez mon amie. Dans ces rues, tout se sait.

Il n’y a pas d’électricité, Beyrouth traverse une crise économique et une pénurie d’essence sans précédent. Au Liban comme en Syrie, l’électricité est produite à partir du mazout, la pénurie de mazout explique ainsi les coupures d’électricité. La plupart des maisons et appartements ont des générateurs privés depuis des années mais en ce moment, même ces derniers ne fonctionnent pas toujours. Voyant mes deux grosses valises, la concierge de l’immeuble demande au coiffeur justement de mettre en marche le générateur pour que je puisse hisser mes valises jusqu’au sixième étage où réside mon amie. C’est chose faite, me voilà installée à Beyrouth pour quelques semaines. Il est 17h, je suis épuisée et trempée par cette chaleur humide qui caractérise si bien la capitale libanaise. Je pose mes valises, prend une bonne douche froide et me couche pour une bonne sieste de deux heures.

A mon réveil, je me sens sereine. Je suis seule, enfin. Pendant les cinq dernières semaines, j’ai été constamment avec du monde, parfois seule pour la journée chez mes parents lorsque ces derniers travaillaient mais ce n’est pas la même chose que la perspective de pouvoir être seule aussi longtemps que je le souhaite. Ça peut en effrayer certains mais cela ne me dérange pas, c’est même nécessaire pour moi. J’aime ces moments de solitude où mon esprit a tout l’espace dont il a besoin pour vagabonder, pour rêver, pour imaginer. J’ai besoin de temps pour lire, pour écrire, pour faire des recherches sur les différents sujets qui me passionnent. Ce soir-là donc, je prends du temps pour moi, je cuisine rapidement des spaghettis et je me cale dans mon lit avec Instagram à la recherche de bons plans pour Beyrouth.

Le lendemain, après une bonne grasse matinée, je pars d’abord me restaurer près de chez mon amie. La dernière fois que je suis venue, nous avions dîner et pris un verre dans ce restaurant à quelques rues de chez elle, la Ménagerie. Je décide de m’y installer, je sais que le lieu est sympa et la nourriture est bonne.

Il n’y a toujours pas d’électricité et le générateur ne fait que sauter. Il fait une chaleur dingue, je commande un café froid pour tenter de me rafraichir après le repas.

Une fois restaurée, je pars à la conquête du quartier dans lequel je loge : Achrafieh. Je suis sous le charme. J’adore le mélange d’architectures, reflet de l’histoire tumultueuse de Beyrouth.

Le but de ma promenade est également de prendre mes repères dans le quartier et de trouver où faire mes courses. Je trouve un petit primeur où j’achète quelques fruits et légumes, ainsi qu’un supermarché où je me doute que les prix seront exorbitants mais je marche depuis deux heures sous une chaleur écrasante en pleine après-midi, je veux juste acheter de quoi faire un apéro ce soir et prendre mon petit-déjeuner le lendemain. Comme d’habitude, je me mélange les pinceaux entre mes différents dialectes arabes pour dire le mot lait. Ça fait bien rire tout le monde, moi y compris.

Le soir, j’ai donné rendez-vous chez mon amie à une copine. Le petit monde des Orientalistes a encore frappé. Je m’explique : il y a maintenant 17 ans (ouch), quand j’étais en première à Avignon, j’étais dans la classe d’une certaine Laura avec qui je m’entendais bien mais chacune avait son groupe d’amis et vivait sa vie. Nous avons totalement perdu contact après le lycée. Il y a deux ans, alors que je vivais au Caire, je louais toujours un appartement à Avignon que je sous-louais. Je cherchais quelqu’un pour sous-louer ma chambre et j’avais mis une annonce sur Leboncoin. Je reçois un jour un coup de téléphone d’une personne qui me dit qu’elle est intéressée par l’annonce et qu’elle a flashé sur le poster Visit Palestine qui trône dans le salon.

On commence à discuter, elle aime le Moyen-Orient, a passé beaucoup de temps en Palestine et a habité un an à Damas en 2010/2011 (je n’avais, au moment de cet appel, aucun lien avec la Syrie et aucun projet d’aller y vivre un jour). On finit par s’envoyer des mails pour régler la sous-location et c’est en voyant nos noms de famille respectifs que l’on s’aperçoit que nous avons en fait été ensemble en classe au lycée ! Laura a donc vécu un an dans ma chambre avignonnaise jusqu’à ce que je rende définitivement l’appartement l’année dernière avant mon déménagement en Syrie. Nous avons donc gardé contact et il se trouve que Laura était à Beyrouth en même temps que moi cet été sans que l’on se mette d’accord. Ça semble assez fou mais c’est en réalité très commun dans ce que l’on appelle le monde des Orientalistes, nous passons tous plus ou moins par les mêmes bases qui sont généralement Beyrouth, Le Caire et Amman aujourd’hui. Il y a donc en réalité beaucoup de chances de se croiser. Nous voici donc avec Laura, 17 ans après notre classe de première, à boire une bière sur une terrasse à Beyrouth.

Le lendemain, je me plonge dans la lecture du merveilleux « Les femmes aussi sont du voyage » de Lucie Azéma et passe aussi du temps à écrire. En fin d’après-midi, je pars rejoindre Laura à la mosquée Mohamed El Amin et nous nous promenons dans ce que l’on appelle le « centre-ville » qui était, il n’y pas si longtemps, l’un des cœurs de Beyrouth. C’était un quartier très animé, jonché de boutiques de luxe, de cafés et de restaurants. Malheureusement, avec l’explosion du port le 4 août 2020 et les différentes manifestations qui secouent le pays depuis, le quartier est devenu une zone fantôme.

Nous nous mettons à la recherche d’un café avec le wifi, donc avec l’électricité, pour pouvoir contacter Nadine, l’amie de Laura qui doit venir nous récupérer et avec qui nous allons passer la soirée. Après de multiples échecs, nous finissons par trouver un café très chic qui a l’électricité. Nous prenons un verre et Laura contacte son amie. Nadine est libanaise, de Beyrouth. Elle est avocate et parle très bien français. Elle nous récupère au café et nous emmène faire un petit tour de la ville. Elle a réussi à trouver de l’essence. Elle nous emmène ensuite dans le quartier de Hamra et plus particulièrement dans le restaurant Tamarbouta, petit restaurant très sympa qui sert de la très bonne cuisine libanaise. Nous dégustons nos mezzehs et parlons histoire et politique du Liban, de la Syrie et de l’Égypte. Je suis aux anges. Nadine m’apprend quelques expressions en arabe libanais et nous passons un très agréable moment.

Nous quittons le restaurant et Nadine me ramène chez moi. Sur le chemin, dans une rue de Achrafieh, elle m’apprend que c’est là où vit Carlos Gohn. Ah.

Je passe la plupart de mes journées à lire et à écrire chez mon amie. Je profite de la solitude, je sens que j’ai beaucoup de choses à poser sur le papier. Il fait également très chaud, j’attends la fin de l’après-midi pour aller marcher un peu.

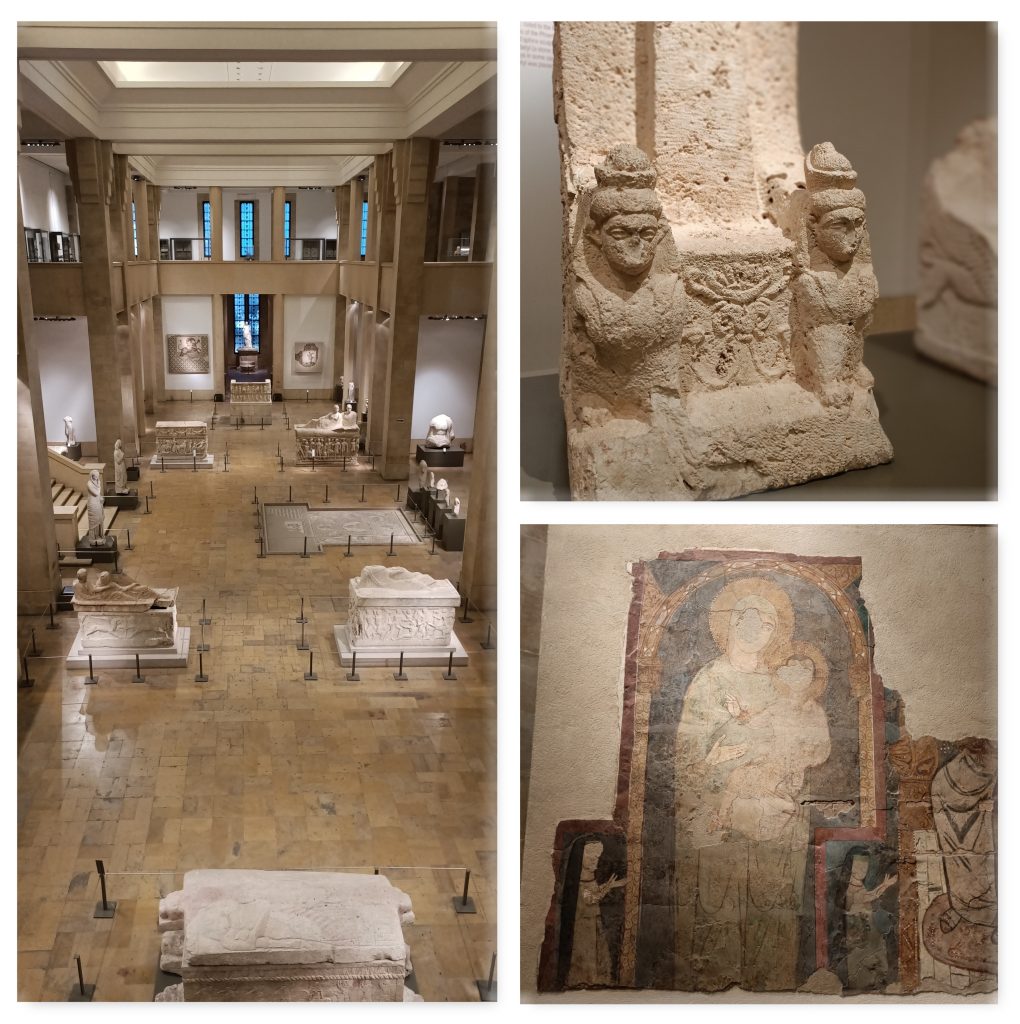

Je passe tout de même certaines journées de façon plus active que d’autres. Un mercredi par exemple, nous décidons avec Laura d’aller visiter le musée national de Beyrouth. Nous traversons les différentes époques du pays et apprenons que pendant la guerre civile, certaines œuvres ont été scellées dans du béton afin de les protéger. C’était la première fois qu’une telle initiative était entreprise.

Après un déjeuner autour de quelques mezzehs avec Nadine, nous nous dirigeons, en pleine chaleur et avec un GPS capricieux, vers le Beirut Art Center dont j’avais appris l’existence la veille. Je suis tombée en cherchant où acheter une édition de roman graphique collectif dont j’avais entendu parler dans le génial documentaire « Crayons au poing » qui présente 4 dessinatrices du monde arabe. Lena Merhej, dessinatrice libanaise, a publié certaines de ses illustrations dans cette revue Samandal. Nous en profitons donc pour visiter les lieux et les expositions temporaires, plus ou moins réussies, présentées.

C’est ce soir-là également que Nadine nous fait la surprise de nous inviter dans un haut-lieu de la vie culturelle libanaise Metro al Medina où se jouent des reprises de chansons palestiniennes et égyptiennes de la première moitié du XXe siècle.

Un autre jour, je rejoins mon nouveau collègue qui vient intégrer l’équipe de professeurs au lycée français de Damas. Il passe également quelques jours à Beyrouth avant que nous ne prenions la route pour Damas.

Nous nous rejoignons Place des martyrs, au lieu de rassemblements et de manifestions. Les marques de la Révolution de 2019 sont bien visibles face à la mosquée Mohamed el Amine.

Nous marchons vers la petite place de l’horloge qui n’est pas toujours ouverte et est fermement gardée par plusieurs checkpoints militaires. Ici, comme dans le quartier de centre-ville qui se trouve juste en face, les lieux semblent déserts, fantômes.

Nous continuons notre marche, Pierre a besoin d’un café et d’internet, nous nous mettons donc en quête d’un café ouvert où l’électricité fonctionne, chose encore une fois non aisée à Beyrouth. Nous finissons par entrer rapidement dans le café Métropole où j’ai l’impression d’être dans le café le plus cher de Paris. Tout est écrit en français, même les serveurs parlent français et la décoration est luxueuse. Évidemment, les prix aussi sont luxueux. On se contentera donc d’un café. Nous continuons ensuite notre route à travers les différents quartiers de Beyrouth, jalonnés d’immeubles tour à tour magnifiques, traditionnels, modernes ou tombant en décrépitude. Ce qui me frappe, c’est la coexistence de tous ces contrastes, ces bâtiments se trouvent les uns à côté des autres. Métaphore de l’histoire mais aussi de la complexité du Liban et de ses habitants.

Les rues sont quasiment vides, très peu animées. Beyrouth, à l’exception de quelques lieux, est plongée dans la torpeur. Les Libanais que j’ai rencontrés pendant mon séjour m’ont dit que cela était très inhabituel, que l’été est normalement synonyme de fête car les Libanais qui vivent à l’étranger rentrent chez eux, sortent, tout le monde profite de la ville et de l’été. Mais cet été, le pays semble anormalement silencieux.

J’emmène Pierre manger dans le restaurant Tamarbouta où Nadine nous avait emmenées Laura et moi. La cour intérieure est rafraichie par les ventilateurs et nous passons un long moment à discuter et apprécier notre nourriture après cette longue marche sous le soleil.

Un soir, je décide de me rapprocher du port et du lieu de l’explosion. Comme bon nombre d’entre nous, j’ai suivi l’année dernière, atterrée et impuissante, l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. J’ai passé et repassé les vidéos de ce champignon, les images du désespoir, un goût d’apocalypse, puis l’organisation et l’humanité immédiate d’un peuple face à un état totalement démissionnaire. Le quartier où je loge est tout près du port, j’y suis donc descendue à pied. J’avais déjà aperçu les silos de loin en me promenant dans la ville mais je voulais voir de plus près où en étaient les lieux un an après. En traversant le quartier tout autour des silos, les traces de l’explosion sont toujours visibles, de plus en plus au fur et à mesure que l’on s’approche.

En partant pour Tripoli quelques jours plus tard, le bus nous a fait prendre l’autoroute longeant le port, par l’autre côté. Ici, c’est toute la fureur des Libanais, mélangée aux hommages aux victimes, qui s’exprime.

J’ai accompagné cette visite des lieux par la lecture du roman graphique Mon port de Beyrouth par Lamia Ziadé. L’autrice revient sur la chronologie du drame, mais nous apporte aussi un arrière-plan historique sur le Liban qui nous permet de comprendre un peu mieux comment le pays a pu en arriver là.

Un jour, je suis passée dans une petite librairie que j’avais repérée. Quelques minutes après notre entrée, l’électricité coupe. Quand le générateur se remet en marche, l’homme et la femme qui tiennent la librairie s’excusent et nous discutons un peu. L’homme a perdu toutes ses économies : lors de la crise économique de 2019, les comptes bancaires libanais ont été gelés, les gens ne pouvaient pas retirer leur argent. Puis la valeur de la livre libanaise a chuté de manière vertigineuse et les économies de la plupart des Libanais ne valent donc plus rien aujourd’hui. L’homme, comme beaucoup de Libanais, pense à partir, que faire d’autre ? Ils sont désespérés. Il n’y a plus d’électricité, plus d’essence, plus d’argent, plus de médicaments. Et le pire c’est que la plupart de ces produits ne sont pas juste introuvables, ils sont détenus par quelques mafias qui les mettent de côté, soit pour ne pas en manquer, soit pour créer cette pénurie, hausser les prix et ainsi s’enrichir.

Quel avenir pour le Liban ? Je n’ai jamais vu des gens aussi nationalistes que les Libanais. Ils aiment et défendent corps et âme ce petit bout de terre qui ne porte son nom que depuis cent ans. Quelle tristesse de voir tous ces gens forcés de partir d’un lieu qu’ils aiment tant parce que leur gouvernement n’a pour eux que la mort ou la misère.